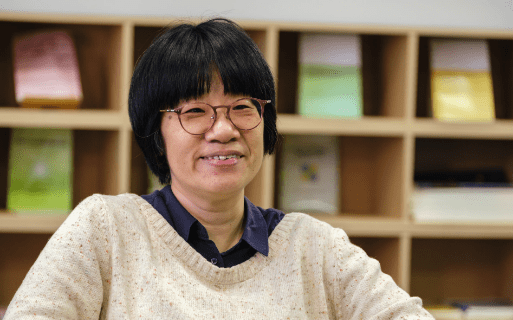

学びの転換期、”笑えない”時期を過ごして。

学びの転換期、

”笑えない”時期を過ごして。

漫画家の西原理恵子さん(1964年~、代表作に『毎日かあさん』『いけちゃんとぼく』など、著作多数)の作品『ぼくんち』の中に”泣いているヒマがあったら笑え! そして生きろ!”という台詞が出てきます。私はその言葉が大好きなのです。大変だったら、その大変さを笑えという意味に捉えていますが、自分自身を客観的に認知する視点もまた必要ですね。

とはいえ、私自身はこれまで幾度か“笑えない”時期を過ごしてきました。最もつらかったのは大学に入学してから。自分自身の学びのスタイルを確立するまでに、辛い時間を過ごさなければなりませんでした。

大学では自由な学究環境の下、今までできなかったことを突き詰めたい、未知のことを深く思考したいという志を抱いていたのですが、なかなかうまくいきませんでした。私は、もともと授業を聴くのが苦手で、高校の時も先生の話を聴きながらノートを取って教科書を読むということができなくて、とても苦労しました。教科書を読み込んで自学自習をしていたようなもので、大学もそれでいいのかなと思っていました。でも、その方法では学問を深めることができないのですね。きちんと勉強するというのは、自分の中で考えているだけでは不十分で、いろんな世界を見て、先行研究や知見を学び、その後にさまざまな問いに向き合わなければならない。でも、私はあまりカリキュラムのことも考えずにやれると思っていて、自分の中で閉じてしまったのですね。そうしてどんどん落ち込んで、泥沼のようなものにはまっていってしまった。全部面白くない、何やっても面白くない、なんでこんなにつまらないんだろう、なんで自分はこんなに怠け者なんだろうって、そういう気持ちに苛まれていました。

思えば高校までは、先生たちが児童・生徒個々の学習スタイルに合わせて、ガイドするという指導がなされていて、多くの人がそうしたサポートに助けられていた面があると思います。大学では自分で好きなことに取り組めばいいと考えていましたが、やはり学問の道というのは、初めは先達や師の教えを仰ぐということが必要であり、その礎の上に新規性のある独自の研究が成るものです。学ばなければならない教科・講義が準備されていて、なぜその方向で学ばなければならないのか、というのは、よく参考にしたほうがいいと思います。これこそ教育研究の場で、長い間に積み重ねられてきた「知」の一つでしょう。

暗黒のトンネルを抜けるきっかけ――それはコンビニエンスストアでのアルバイトでした。週に2回のシフト日、それがどつぼにはまっていた時期の私と世界とのつながりでした。規則正しい生活を送り、ちゃんと人と接するということをして1年経つ頃、少しずつ少しずつ世の中のいろんなものが面白く思えるようになってきて、もう一回がんばるかという気持ちになりました。ぱっと突然明るく目の前が開けたのではなくて、徐々にだんだんと、です。この経験を通じて、社会との接点や規則正しい生活というのが、とても重要だなと感じ入りました。朝起きて朝日を浴びる、ちゃんとご飯を食べる。私たちの体の中で、一番エネルギーを使う臓器は脳であり、脳のエネルギーになるのはブドウ糖だけだそうです。学問や研究を担っている頭脳労働者にとって、朝にちゃんと糖分を摂るというのはとても重要なのですね。

苦楽綾なす研究。それでも知りたい、飽くなき探究心とともに。

苦楽綾なす研究。それでも知りたい、

飽くなき探究心とともに。

物事の仕組みや成り立ちを知るのが好きな、知的好奇心にあふれる子どもだったと思います。小学校の時の理科の授業で取り組んだ「水に塩を溶かすと重量は増すけれども体積は変わらない」という水溶液の実験は、今も記憶に鮮やかです。一見、不思議なのだけれど「あぁ、隙間があってそこにはまるんだ」とわかってすごく感動しました。中学・高校と兄の影響で、アルベルト・アインシュタイン(理論物理学者、1879年-1955年)の相対性理論の入門書を読み、光速度の不変、質量とエネルギーの等価性、時間と空間の相対性など、日常の常識とはかけ離れた世界がシンプルで美しい数式によって表現されるということに感動しました。自分の経験を超えたすごい理論がある、とても面白いなと感じました。こんな研究をしたいと強く思ったのが物理の道に進むきっかけでした。私としてはどちらかというと理論物理を志向していたのですが、学部3年生の時、新しい出会いがありました。「実験」です。X線解析と加速器を使った粒子測定、どちらもとても楽しくて、実験という営みに一気に関心が向きました。でも、”楽しい”と思える瞬間は、実験過程においてそうしばしば訪れるものではないとわかるのは、大学院に進学してから。実験・研究というのは、常に苦楽綾なすものです。

身も蓋もないですが、実験というのはまずうまくいかない。経験を重ねた今でもそうです。修士課程の頃は、失敗の度に落ち込んで、もう駄目なのかな、私はもうやっていけないのかなと深く思い煩ったものですが、考えてみれば自然現象を相手にするのですから、最初から首尾よくいくはずがありません、動かないのが当然。創意工夫を繰り返して、小さな成功を重ねて、前進させていくのが面白いのです。失敗して、そこからいかに修正して当初の目的を達成していくかが、腕の見せ所です。途中は失敗だらけです。ですから学生さんには、いちいち気落ちしないでほしいと声を大きくして伝えたい。実験が大変なのは、当たり前、時折うまくいく、たまのご褒美のように。だからそれで病みつきになってしまうのではないでしょうか、研究者の人たちは。

前章で記した通り、私の場合は、誰も見たことがないものを見たい、物事がどう成り立ってるかを知りたいというのが元々の出発点でした。でも道に分け入ってみて少しわかったことがあります。それは私が担う分野は“わからないことだらけ”であるということです。それでも知りたいという飽くなき探究心がモチベーションになっています。時々、どうしてこんな頑張ってるんだろうと我に返ることがありますが(笑)、それでもやはり知りたいのです。実験の過程では、あれこれと装置を製作していくと、期待通りに動いて新しいデータが取れることがあります。ほんとうにうれしい、自然現象を十分に理解して、見事動かした、と晴れやかな気持ちになります。

理論/実験、あるいは文系/理系に関係なく、研究という営みの多くは、厳しくつらいものであると思います。何年もかけて未踏の地を拓くようなものですから、簡単であるはずがありません。でも”好きこそ物の上手なれ”の故事の通り、「好き」という感懐が難しい試みを前に進める力になってくれます。研究者になるには明確な道筋やキャリアパスがあるのではなく、好きな勉強、研究に没頭しているうちに、ひとつの物事を探究する仕事に携わるようになっていたというケースがほとんどだろうと思います。研究の道に進みたいと考えている人は、自身が苦労をいとわずに打ち込めるもの、好きなコト/モノをぜひ見つけてほしいと思います。

多様な能力と個性。人数以上の成果に導く、協働の力。

多様な能力と個性。

人数以上の成果に導く、協働の力。

私は、ニュートリノ振動現象を精密に測定することを目的とする「T2K実験」(Tokai to Kamioka:茨城県那珂郡東海村のJ-PARC加速器で発射したニュートリノを約300キロメートル離れた岐阜県飛騨市神岡町のスーパーカミオカンデで捉える素粒子実験)に、設計段階から参加し、機器の開発と実験データ解析を担ってきました。2019年からは同実験の代表を務めています。プロジェクトリーダーとしての役割の柱となるものが、人の話を聞くことです。チームはいろいろな背景や属性を持つ数人から数十人、時に数百人によって構成されています。実験に参加して間もない頃、あるいはスポークスパーソンになる前、実はコミュニケーションはさほど重要視していませんでした。上に立つ人はたいへんだな、とまるで他人事でした。私自身も他の研究者と密に協力/協働して一つのテーマに取り組むのは(性格的に)難しいかな、とも感じていました。

でも、いざチームをまとめあげる立場になると、そんなことは言っていられなくなりました。多様な考えや意見があるところに、相克があり、不満があり、時に議論が口論にヒートアップしていく…そうした状況を調整、ハンドリングし、よりよい方向性を見出し、決断していかなければなりません。あちこちにぶつかりながらプロジェクトを進めていくうちに、個々の能力や個性を合わせると、一人では不可能であろうと思われた地点に到達できることがわかりました。一人ではできないことも、二人いると2倍以上のことが可能になるのです。それはチームに所属する数百人が単に同じことをしているのではなく、各々がそれぞれのフィールドで発想し、工夫をし、創造力を発揮するからこそ、相乗的に人数以上の成果に結ばれるのです。研究は自分のペースでやりたいという向きもあるかと思いますが、プロジェクト型は個人の足りない点や得手不得手を補完し合い、高め合うという側面もありますね。大人数の中で埋没してしまうのではなく、皆が輝ける場所があるということです。一人ひとりの存在価値はとても大きいものがあります。

また、プロジェクトの成員が国際色豊かな場合、文化的衝突や摩擦も少なからずあるのですが、日本という枠組みの中で取り組んでいたら、到底、出てこなかったと思われる着想や方法が出現して驚かされます。ほんとうにびっくりするような考え方をするので、喧嘩になったりもするのですが(笑)、根気強く話し合って合意すると、結果としてとてもよいものになったりします。このプロセスを経ると、真の友人になったような気がしますね。友だちは世界中にいる、というのはとても心強く、うれしいものです。

成すべき仕事を持つ身になると、学生時代は自由になる時間がずいぶんとあったなと感じます。ぜひいろんなことにチャレンジして見聞を広めて、自分にとって面白いと思えることを見つけてほしいと思います。その際には、断定や決めつけをせず、柔軟な視点で物事をとらえてほしいのです。もちろん「私はこれしか興味がない」「この道に進む」といった決断や初志貫徹も素晴らしいことですが、初めのうちはたくさんの世界の扉を開けてほしいと願っています。私の場合は根っからの科学大好き人間なので、いわゆる教養といわれる領域でも、一度興味を抱いたことを「どうしてかな」と深掘りしていくという傾向が強いのですが、学びは人の数だけスタイルがあります。ぜひ“私だけの興味のツボ”を見つけてほしいと思います。