宮本 友弘 (みやもと ともひろ) 先生

東北大学高度教養教育学生支援機構 入試センター 教授

東北大学 教育情報学教育部 修了/博士(教育情報学)

研究キーワード:学力、大学入試、主体性評価、メタ認知

入試センター所属の宮本友弘(みやもとともひろ)教授。

教育心理学を軸としながら様々な分野に携わっている宮本先生は、

沢山の出会いの中で紆余曲折を経ながら現在に至る。

幅広い視点を持ち合わせた宮本先生が心理学、教育情報学、大学入試を語る。

インタビュー実施日| 2021年11月24日(水)

記事作成・インタビュアー| 木津裕人(理B1)、西村野花(文B1)、篠島隆良(経B1)、カロヤン エミロフ ボグダノフ(教B1)

TOPICS

| l これまでの歩み

l 先生にとっての教育心理学 ~人をハッピーにするもの~ l 教育の情報化 l 独自の作問方法 l 大学入試の三原則 l 学生へのメッセージ l 編集後記 |

これまでの歩み

私は高度教養教育・学生支援機構の中の、入試センターに所属しています。東北大に来て6年目になりますが、東北大は4つ目の職場になります。専門は教育心理学です。教育心理学って幅が広くて、発達、学習、適応、測定・評価という大きく4つの領域に分かれます。その中で私は学習と測定・評価が専門です。入試という業務は、基本的に人間の能力・学力を測定評価するという意味で、心理学で学んできたことが生きる分野でもあります。

私は筑波大学の(今は人間学群に改組された)第二学群の人間学類というところで、心理学を専攻しました。もともと心理をやりたかったかというと、そんなことは一切なくて、実は高校までは理科系だったんですよね。大学受験で共通一次試験を受けて結果が芳しくなかったわけです。「まあいいかな、将来もう一回どこか受け直そうかな」という気持ちで入ったんですね、筑波大学に。当時、筑波大学はクラス担任制度だった。その時の担任の先生が心理の先生だったのです。その先生と出会っていろんな薫陶を受けて、「この道を行こう」と決めました。そのまま心理学を専攻して、大学院に入ったんですね。それでいよいよ進路を考えなくてはいけないという状況になりました。

僕らの時代は博士号を取る前にまず早く就職しろよ、という時代でした。僕らの頃は論文博士が多くて課程博士を取る人が少なかった。学位を取らずに大学院を出た後は、自分の興味関心に関わらず、その都度の状況に合わせてメディア教育、スポーツ大学の教職課程、保育者養成系の大学と、様々な職場で働きました。保育者養成系の大学に勤めていた時には40代に入っていたのですが、働きながら学位取得のために東北大学大学院の(今はないが)教育情報学教育部というところに入り直しました。簡単に行ったことを述べると、保育者養成系大学の附属小学校で毎年行われている学力調査の蓄積されていたデータを掘り起こして、子供が6年間どういうふうに発達していくのかということを実証的に研究して、それで博士論文にできたっていう感じですね。それでそのまま東北大学に来て今は入試の研究をしています。

そういうことで、アイデンティティーを形成するということにおいてはもう拡散しまくりの人生でございました(笑)。

人をハッピーにする教育心理学

最初に、教育心理学の強みって何かな?ということをお話します。それは、心理学というのは、自然科学の方法論によるエビデンスに基づいてものを言いましょうっていうのを主張している学問領域だということです。そのため、心理学では、統計学やデータの集め方の研究、あるいは調査実験の基礎テクニックも学びます。そういうエビデンスを作る力が強みなのですね。それによって世の中で行っている教育政策とか教育に対してちょっと批判することができるんですよね。実は、教育学というのは、物凄く権威主義なのです(笑)。教育学の世界だとすごい名前のある先生や文科省がこうだといったらもうその通りで「ははー・・・(伏)」ってなってしまうのですが、それに対していやそうじゃないでしょっていうふうに、エビデンスに基づいて言えるっていうことは、ある意味教育に対してそういう権威とかに縛られずにものを言う上での一つの大きな武器になってます。

もう1つはね、これはチャレンジングなところです。心理学が研究対象にしているものは何かというと、目に見えないし手でも触れないものなんですよ。物理学とかそういったところは対象が実在してますよね。しかし、教育の世界、特に心理学が対象にするものは目に見えないし触れないですね。「ある」と仮定したほうが人間の行動が理解できます。それを何かというと構成概念といいます。構成概念を扱うということは非常に大変なんですけど心理学の強みでもあります。すると、統計の考え方も理系と少し異なります。構成概念を扱うと、常に何を測っているんだという問題が出てくるんですよ。例えば、後ほどお話しする、皆さんの学力を本当に正しく測れてるか、ということは的確に入試の公正性とかを保証する上では重要な問題ですよね。そういったことを考える上でも構成概念は重要です。それを学問としてどう対応していくんだっていうことが学べたっていうのがすごく良かったです。そういう意味で人を考えていく上での認識が深まったと思います。

人文系の学問とは何なのでしょうか?理系の学問は世の中でもすぐ役立つものであったりするのですが、文系の学問とは、なんの役に立つのかという問題をいつも突きつけられます。その答えを私は常に持っています。それは人をハッピーにさせることなんですよ。人がハッピーになるためにはどうしたらいいの?その認識を深める学問です。こういうふうに考えると人はより良くなるよ、あるいは社会が良くなるよ、と考えていくときの認識を深めるためのツールがやっぱり人文系の学問なんですね。さらに、その中においても申し上げたようなエビデンスに基づく思考や構成概念、それらを考えていくことで人や世の中を考えていく認識が深まったんですね。私にとっての教育心理学の意味とはそこにあります。

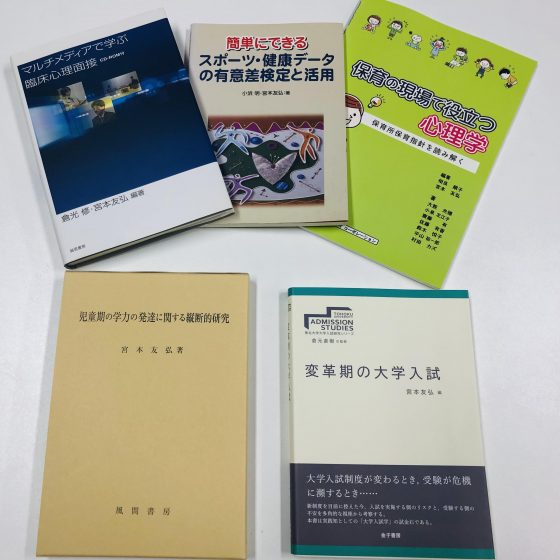

写真:これまでの著書

教育の情報化

ラーニングマネジメントシステム(LMS)[1]には、非常に便利な面とやはり、ちょっと不便な面があるかなと思います。そういうICT[2]を含む新しいテクノロジーを導入したときって必ず光と影があるんですね。両面を考えていくということが重要になっていくと思います。まず、今までの紙ベースでやっていたよりかは、テクノロジーを利用した方が非常に情報のやりとりやあるいは情報の蓄積といった面においては効率はアップしますよね。しかし、やはり教育にはLMSがなかった時代に培われていたものもあるんですよね。そういったものがなくなってないかなというのがちょっと心配ではありますね。例えば、課題をオンラインで出す時、「これ提出しといてね」と言うと学生はそれを見てハイピッチで返す、それでまたすぐフィードバックをかけるという利点があるんですけど、今はその手続きに終始してしまってちゃんと十分なフィードバックをできてるのかっていうのが気になるところです。昔は学生の提出してくれた紙のレポートに赤字で色々添削したりとか、そういうのがあったんですよね。そういうものが逆になくなってきてないかなというのが心配です。

教育って基本的に3方向と言われています。まず先生側が働きかけます。これに対して学生が返してきます。この反応を捉えてさらにはたらき返すっていうのが基本的なパターンなんですね。ただ、この最後のプロセスのところでベテランの先生は技が出る。そこが新人の先生との違いなのです。そういうようなところが、クラスルームとかを使うことで持ち味が発揮できなくなってるんじゃないかな。むしろ、メディアとか技術を使うことにエネルギーを使っちゃって、本来教育に向けるべきエネルギーが削がれている感じがします。特に年配の先生。システム自体は非常に便利だし活用したいんですけど、それを効果的に運用するノウハウがまだ弱いかなと。特にベテランの先生がそこを苦もなく使えるようにしてあげる事が大事だと思いますね。そうしないとかえって今まであった教育的ないろいろな効果とかそういったものが逆に棄損されていくというような状況もちょっと懸念されるかなと思います。

それともう1点は逆に学生側です。心理学をやっていると、100パーセントの方法ってないんですよ。個性があるから。どんな方法でも相性があるんですね。例えば、映画で教えるのと実際のリアルな人が教えるのではどっちが効果があるのか、という2択がよくあります。そうすると社会性の高い人はリアル先生の方がいいと言います。でも非常に恥ずかしがり屋の人は映画で学んだ方が成績がいいと言います。その個人の特性によって非常に効果が出る方法って違ってるんです。それには学術的な言葉があって適性処遇交互作用(ATI)と呼ばれています。適性と教育方法の間には相性がある。万人にすべてうまくいく方法はないよという考えなんですね。その視点に立ったときに、今のLMSなどを使ったやり方が性に合わない学生もいます。だから実際東北大の中でもオンライン授業に対してのアンケートをとると、オンラインがいいという人と対面がいいという人と両方いいっていう人で割と分かれるんですよね。それはまさに今言ったATIを示唆する現象だったりするんです。そのため、一緒くたにLMSを使用するというのも問題がありそうですよね。まとめると、新しいテクノロジーを入れた時に必ずメリットデメリットっていうのはあります。それと実際の教育を受ける側である学生さん全員にうまくいくものっていうのはないのだということです。

独自の作問方法

入試の業務をやりたがる先生は誰もいないです。中でも一番大変なのは問題を作ることです。入試問題では、当然自分の大学に入ってほしい人の学力を見るということなんだけど、大学の先生が作ると専門性が高くなりすぎて、高校のカリキュラムから逸脱するような問題が出てくるわけです(笑)。そこで、東北大では独自のやり方があります。元高校の先生の進路指導のエキスパートで、大学の問題、東北大の問題などをしっかり研究されている方を特任教授としてお招きしています。その方に入試問題が高校のカリキュラムから逸脱しないように協力していただくっていうシステムをとっています。

あとは実施面においても当然ミスは許されないですね。新型コロナウイルスが蔓延していた時期も入試だけは中止にしなかったでしょ。何とかやるんですよやっぱり日本は。入試には「試」という漢字が入っているでしょ。これは日本独特なんです。つまり大学に入る人に試験を課すよ、と考えた。中国や韓国なども同じなんですが、世界的には少数派です。入試に対する公平性の考え方が違うんですよね。試験を一律に課してそれで選抜する。そうするとその人たちの家柄とか出身とかそんなの関係なくしっかり能力を見ていこうということなんですね。その人の人生を左右するような試験のことを、ハイステークスな試験と言うんですね。そのハイステークスな試験に対する考え方が日本と海外では違います。

大学入試の三原則

大学入試において求められる重要な三原則があります。一つは公平性。人によって違う扱いをしないということです。二つ目は能力の適切な評価です。三つ目は高校教育への影響。つまり入試は高校教育に悪影響を及ぼしてはいけないというのがあります。例えば、英語民間試験を導入しますよとなると、高校の英語の授業が民間試験対策になるかもしれません。そうなったらダメなわけです。それは悪影響なわけですよね。大事な三原則になります。

実施側の原則は先述の3つですが、本当に守るべき、上位にあるのは受験生をちゃんと保護できるかということ。例えば、大学入試を大きく変更するときは2年前予告というルールがある。準備が間に合わないので少なくとも2年以上前には予告するというルールもあります。みんな頑張ってきてるわけですよ。そこをやっぱり台無しにするような変更は避けなければならないというのがあります。

学生へのメッセージ

学生時代にやっておくことは、やっぱりまずしっかり人間関係を作ることが必要かなと思います。人数ではなく、質です。(大学院は別にして)大学のときに一緒に過ごした人とは未だに付き合いがありますね。学力水準がほぼほぼ似た者同士というだけではなくて、将来の生き方とかそういったことも含めて重なりあう部分があるので、自分にとって重要な人がいるといいと思います。

あとは、学生時代にしかできないことをよく考えた方がいいですね。「これ社会人になってもできるよな」ということは先取りしてやる必要はないと思います。学生時代にしかできないことって結構あるんですよね。勉強だってそうです。学生時代に基礎を固めておかないと、先走ってやっても保てないですね。まず基盤を固めるってことが大事になってきます。もし可能なら、アルバイトをやったり海外に出たりなど視野を広げる事もしていくといいと思います。

つまり、仲の良い友達やあるいは自分の学問分野を縦に深めるという軸と、自分の世界を横に広げていくという軸、2つの軸を意識しながら取り組んでいくといいかなと思います。私は必要だと思ったら借金してでもやれ派だから。あとで返せばいいかくらいでね。お金がないからできないっていう理由で諦めないで、やりたいことやったほうがいいと思います。これは自分の経験でもそうでした。皆さんも頑張ってくださいね。

編集後記

短い時間ではあったものの、とても奥が深く新たな発見もある充実したインタビューだった。教育心理学は幅広い学問の基盤ともいえる分野であり、読者の皆さんの興味分野とも関わりがある人もいるだろう。この記事を読んで今後の学生生活の一助になれば幸いである。

お忙しい中、快くインタビューに協力してくださった宮本先生に、改めてこの場でお礼申し上げたい。

[1] 学習管理システムとも言われる。インターネットやパソコン/スマートフォンで学習を行うeラーニングを実施する際のベースとなるシステムで、多くのLMSでは受講者がログインして学習する受講機能、教員や管理者が受講履歴や成績管理を行う管理機能からなる。東北大学のISTUもその1つ。

[2] 日本語では「情報通信技術」と訳される。ICTは、デジタル化された情報の通信技術であり、インターネットなどを経由して人と人とをつなぐ役割を果たす。