<撮影:橋本>

嶺岸 佑亮(みねぎし ゆうすけ)先生

東北大学大学院文学研究科 助教

研究キーワード:教養形成、宗教哲学、クザーヌス、エックハルト、

新プラトン主義、自己認識、ドイツ観念論、精神、

ヘーゲル、自己意識、主体性、形而上学

——————————————————————-

記事作成:2024年2月

メンバー:辻勇吹樹(理B3)、橋本一輝(文B3)[New Blows]

研究内容

「私は私である」という言葉は当然のように思われるかもしれない。カントやヘーゲルなどの近代ドイツ哲学によって広がった、自己意識の哲学はこうした自分のあり方についての考えを深めてくれる。自由とは、人間の目指すべきものとは、幸福とは。嶺岸先生はドイツ観念論の中でも形而上学、特にこうした人間の働きやあり方を探る「知の理論」について研究を行なっている。

目次

|

Q1. 過去の悩みとその解決方法

——————————————————————————–

“何が本当に問題になってるかって問い出す方が大事”

何よりもまず語学の問題がありました。僕が学部生に入った頃、大体2000年代の半ばですが、 僕がやりたいテーマで、きちんと日本語で読める翻訳というのはほとんどありませんでした。 ですので、学部生の頃からヘーゲル研究したいのであればまずは原典、つまりドイツ語で最初から最後まで読まないといけませんでした。今は状況がだいぶ改善されてきて、 近代ドイツ哲学の分野では、この20年、15年ぐらいで優れた翻訳が沢山出てきてるので、日本語訳で読んでかなりの程度まで勉強することできるようになっています。

ここで一言付け加えると、ドイツ人から言わせると、ヘーゲルが書いたものをネイティブである自分たちがドイツ語で読んでも難しいと言うのです。そのため、ドイツ人たちがヘーゲルの哲学書を読もうとすると、ヘーゲルの言葉をもう1度自分自身の言葉に翻訳し直さないといけない、と言うのです。ヘーゲルの場合、「この文章にはこういう内容のことが書いてある」というように、簡単な要約をしようとしても、なかなか思うように要約にならないもどかしさがあって、読み解くのに大変な苦労を伴います。

| 理由はあるのでしょうか。 |

自然科学では仮説・検証・実験というように、きちんと手順を踏んでいます。そのように、他の専門分野の研究者から客観的に見ても透明な考え方をするような哲学者であれば、その哲学者が考えている思想内容を後から検証しやすいといえます。 近代ドイツの哲学者の中では、カントがとりわけそのような人物です。彼の文章の内容そのものはかなり難しくて、文量も非常に多いのですが、言わんとすることを丹念に追っていくと、大体こういうことを主張しようとしている、というのがかなり分かります。問題は、それをどうやってさらに自分自身の言葉に言い換えるかということです。あるいはまた、自分なりのアプローチでどのように理解するか、ということにかかってきます。 ところが、カントとは異なり、ヘーゲルはそのようなアプローチを全く受け付けないところがあります。色々と面白そうなこと言っているように思われるものの、たとえていうと、彫刻家が大理石を自分なりに切り出して作品を造らなければならない場合のような、自分なりの哲学のアプローチや理解を求められるのです。

| 読みづらさを感じる中で、どのように読み解いていったのでしょうか。 |

キリスト教的な哲学思想の展開にも以前から興味がありまして、たとえば古代末期には、アウグスティヌスという有名な神学者がいたり、中世になると、エックハルトという人がいたり、神や世界をめぐる問題や、人間の思考や認識をめぐる問題について、非常に面白いこと言っています。人間は有限なのであって、死すべき存在である、と彼らはいうのですが、それにもかからわず、神との関係では人間は無限である、というようにきわめてユニークな考え方を述べています。有限と無限については、哲学に限らず、たとえば近代数学でも興味深い議論がなされています。

このように、有限であると同時に無限である存在というものを、一体どのようにして考えることができるのかということは、自分にとって非常に魅力的な問題であり続けてました。自分の場合、神(無限)の側から俯瞰的に眺めるのではなく、人間(有限)の側から、どのようにして無限なものに近づくことができるのか、ということが主たる関心でして、そのようなアプローチでこれまで研究を続けてきました。僕は最初からヘーゲルの哲学を研究したくて東北大学に入学したのはたしかにそうなのですが、このまま卒論でヘーゲルについて執筆するとしても、本当に書きたいことを書けないままになるか、もしくは挫折するというのは分かり切っていました。ですので、 卒業論文では別の哲学者を取り上げました。ハイデガーという20世紀最大のドイツの哲学者の1人がいますが、彼は古代ギリシャに対して非常に親近感を覚えていました。ハイデガーは講義では、プラトンやアリストテレスを取り上げたり、あるいはソフォクレスなどのギリシャ悲劇や、ピンダロスなどの詩人、さらにソクラテス以前の哲学者(パルメニデス、ヘラクレイトス)を取り上げ、非常にユニークな思索を展開していました。1970年代後半以降、そのような講義録がドイツで多数公刊されており、それらを研究することからまず始めました。そのようにして、人間が有限である、ということはどのような意味を持つのか、ということを研究するところから出発しました。

有限と無限について、詳しくはこちら

| ヘーゲルは今なされている解釈について全て理解していたのでしょうか。 |

この辺りはものすごく難しい問題だと思います。つまり、完成された理論といっても、自然科学の検証された学説のように、隅から隅まで明瞭なことをヘーゲルが言述べていたかいうと、決してそうとは限らないわけです。 非常に面白いアイデアを言ってるものの、そのアイデアを最後まで検証して1つの哲学的理論として完成してるかというと、必ずしもそうではないものが 沢山あります。そのことには、彼の思索があまりにも時代に先駆けているということや、あまりにも問題がよく見えすぎているということがかかわっています。 哲学の場合、これだという答えを出すことよりも、むしろ問題をじっくりと掘り下げて、何が本当に問題になっているか、というように問い抜く方がとても大事です。すでに完成されきっている哲学の体系に取り組むよりは、まだ完成されてないけど面白そうな事柄について語っていたり、そう簡単には理解するのが難しいことを言うような哲学者の方が、大いに取り組みがいがあります。ヘーゲルはその最たる人物であるといえます。

実をいうと、修士の頃も研究対象はヘーゲルではありませんでした。近代ドイツ哲学で重要な人物の一人として、フィヒテという人がいまして、修士課程では彼の哲学、特に知識学という彼の哲学の中心部分に取り組みました。 フィヒテがいうには、人間の知る働きの究極の限界において神が立ち現れる、というのです。フィヒテに関する従来の研究では、フィヒテの宗教哲学についてはある程度議論されてきたものの、知のはたらきそのものにおいて人間と神が一体どのように関係するのか、ということについてはそこまで議論されてこなかったところがあります。 国内でもそうですし、本国であるドイツでもやはりそうでした。自分の目からすると、フィヒテの思索の方がヘーゲルのそれよりも理論的にはかなり完成されていて、人間の有限な知がどのようなものであるかということや、人間と神の関係をどのように理解することができるか、ということを再構成しやすかったんです。そういうわけで、修士課程の時間はかなり限られているのですが、あえてフィヒテで寄り道して、ヘーゲルに取り組む前にもう少し足慣らしをしようとしました。博士課程になってから、ようやくヘーゲルに本格的に取り組みはじめました。

|

|

|

| ハイデガー

(1889-1976) 主著: 『存在と時間』 |

フィヒテ (1762-1814) 主著: 『全知識学の研究』 『ドイツ国民に告ぐ』 |

ヘーゲル (1770-1831) 主著: 『精神現象学』 『大論理学』 |

(ハイデガー:Photograph of Martin Heidegger. Detail of a phototograph entitled : “W 134 Nr. 060678d – Hausen: Festakt, in der Reihe, Kultusminister Storz, Prof. Heidegger, Dichtel”. Additional reference : Teilbestand W 134 (Neg. BaWü), Teil 1 – Fotosammlung Willy Pragher: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1.)

(フィヒテ:Johann Gottlieb Fichte’s portrait. Wikipedia Commons)

| 実際に読んで解釈することはできたのでしょうか。 |

哲学の研究をする場合でも、1つの著作の全体的解釈とか、1つの著作が全体として何を言わんとしているか、ということについて研究する必要はあまりなくて、 むしろ、それぞれの著作には個々に面白いテーマとかトピックがいくつもあって、その中からどれかを選んで、じっくり掘り下げていく方がむしろいいです。 個別の研究論文でも、博士論文のような大きな研究でも、やはりそうです。

自分が取り組んだものの中で、ヘーゲルの『大論理学』という著作があります。その中では、「個別」と「普遍」をめぐる議論が詳細に展開されています。そこでは、「個」と「全体」の間の関係が論じられていますが、それによると、人間は1つの有限な存在であるとされます。また人間に限らず、世界の中に存在するものはいずれも、ヘーゲルによれば、有限であるとされます。ところが、有限なものといっても、一定のかたちや仕方に限られているのであっても、「ミクロコスモス(小宇宙)」というように1つの全体をかたちづくっている、ときわめて面白い考え方を述べています。つまり、1人1人の人間の中には、それまでの歴史や社会の長い蓄積もあるし、社会の中で培われてきた文化や芸術であるとか、宗教的な考え方や、あるいは自然に対する関係であるとか、色々なものが凝縮された仕方であるわけです。日本であれば日本なりの、ヨーロッパでもドイツならドイツなりの、フランスならフランスなりの、 そういう長い間、何十年、何百年と培われてきた伝統があるわけです。

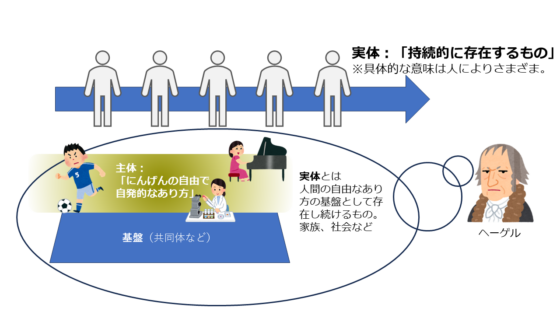

ヘーゲルはこうしたもののことを、「実体」という術語で表します。そのように、長い間受け継がれてきて、それぞれの個人が生きてくうえでの基盤となるような、「実体」というものがあって、それに立脚したうえで、それぞれの個人が自分で考えて、自らの生き方を自由に決めていく、というわけです。ヘーゲルは、個人のこうした自由で自発的なあり方のことを「主体」と特徴づけます。「主体」と「実体」という、2つのものの間の関係をどのように考えるのか、ということがヘーゲルの哲学の基本線にあるわけです。

博士論文では、こうした「主体」をめぐる問題を取り上げて論じました。基盤としての「実体」に対して、自由で自発的な「主体」というものをどのように積極的に位置づけることができるか、ということが主眼にありました。

実体と主体について、詳しくはこちら

僕が博士課程に進学したのは2010年度ですが、その年度の終わりの3月に東日本大震災がありました。僕の出身は宮城県の仙台ですが、自分の住んでいるところは内陸の住宅地でして、それほど被害はありませんでした。ただ、沿岸部の方はほとんど全部が津波で流されてしまい、何もかも失われるということが起きたわけです。非常に多くの人が亡くなり、そこに人が住んで生活していた建物は跡形もなくなってしまいました。単にものがなくなっただけではなく、人々がそれまでそこに生きてきた地域や社会などもひっくるめて、それまでの生活そのものが根こそぎなくなってしまうわけです。それを元に戻そうと思っても、1度断ち切られたものはそのまま元に戻るわけではありません。それまで住んでいた場所でふたたび同じように生活しようとしても、自分たちにとって当たり前だったものはもはや、当たり前ではなくなってしまっているわけです。 ここでヘーゲルに話を戻すと、ヘーゲルが言う「実体」というものは、もはや実体と呼べるものではなくなってしまっている、ということが出来るでしょう。 以上に述べたようなことがそれ以後の研究における問題関心の背景にありました。

| 実体が完全に変わってしまう様子を目の当たりにしながら、研究が進んだというのはすごい時期でしたね。 |

ヘーゲルも同じように非常に困難な事態を経験していて、彼の場合、フランス革命とその余波の一連の出来事を経験したのでした。 その流れの中で、ドイツでは、一応形だけは存続していた神聖ローマ帝国という、国家としての統一がなくなるという事態が生じます。ドイツという、一つの国家的結びつきがなくなってしまうわけです。 キリスト教という宗教を代わりとなる結びつきにしようとしても、そのような役割をもはや果たすことができなくなってしまっていました。だとすれば、どのようにして人々の共同体的な絆というものを回復できるのか、ということが問題となります。 つまり、人々の間の社会的な「実体」というべきものがどこにあるのか、ということがヘーゲルにとって喫緊の課題であったわけです。 『精神現象学』という書物は、まさにそのような問題への関心から書かれています。

| 実体が失われたときにそれをまた自分のものとしていくことに哲学的に何が必要か、解決策は見られたのでしょうか? |

哲学の立場からすると、これさえ取り戻せばよいというような、何らかの内容や物が重要であるのではありません。むしろ、一度失ったものを取り戻すためには、どのようにして取り戻そうとするかという、その活動の仕方やプロセスの方がむしろ重要です。中身さえあればそれでいい、というように甘んじるのではなく、自分自身で考えてふたたび新たに創り出せるような、そういった活動的な力であるとか、活動に際しての思考の仕方を確立する方が大事です。そうしたものを基礎にして、自然科学や人文科学の他の学問分野に様々なアプローチから問題を一層具体的な観点から解明してもらったり、あるいは実社会でさまざまな実践を取り組んでもらえばいいわけです。あくまでそのための基礎となるようなものを提案する、ということが哲学の果たすべき役割だと思います。

| ありがとうございます。 |

Q2. 現在の悩み

——————————————————————————–

“自分にとって面白い問題を取り上げること”

研究をまとめるために必要となるスパンに対して、研究に専念できる環境が与えられるとしても、その期間がきわめて短いというのが研究上の悩みですね。

理系の研究者の場合、一つの研究プロジェクトを遂行するのに、大体3年というかなり短い期間の中で行うことが多いようですね。科研費などの研究資金の募集の場合でも、そのように非常に短い期間が設定されていることが多いです。

ところが哲学の場合、主な研究対象となる一次文献を読み込むためだけでも、これでなんとかいけそうだという感触が得られるまで、非常に膨大な時間がかかることが多いです。研究成果をまとめて論文を執筆するためには、本当は少なくとも5年程度の時間はどうしても必要となります。学部の4年という期間もやはり短いといえますが、 修士の2年間という期間は本当に誰にとっても大変きついものです。

自分の場合、博士論文は5年目に提出したのですが、かなりしんどかったというのが正直なところです。今、科研費の場合でも、一つのプロジェクトの期間は3、4年くらいが標準的ですが、 その場合、どうしても基本テキストを読んで、そこにどういう問題が潜んでいるを検討し、その上で自分なりのアプローチをだんだん固めていき、他の研究者の先行見解を検討するとなると、どうしてもやはり5年以上のスパンが必要です。それを許してくれる環境というのがだんだんなくなってきているのが非常に辛いところです。とはいえ、東北大は「研究第一主義」を元々掲げており、他の大学と比べても、自分の研究を好きにやりなさい、という環境が間違いなく確保されているといえます。ただ、それでもやはり研究に専念するための環境としてはまだまだ厳しいところはあるといえます。

| 研究でオリジナリティを出さないといけない一方で、研究の助けとなるものはあるんでしょうか。 |

もうこれは手探りでやるしかありません。同じようなことを研究している人がいるといって、他の研究者と同じようなことをやるのはそれはそれで楽ですが、結局のところ、研究する上で大事なのは、自分にとって面白い問題を取り上げる、ということです。この問題であれば何年かかってもいいから最後までやりたいという、とことんまで付き合える問題を見つけることが非常に大事です。ここから先の5年や10年、あるいは20、30、40年という長いスパンで、大学教員を務める間ずっと、あるいは退職してその後までも含めて、 そこまでずっと突き詰めることが出来るようなものであるかどうかの方が大事です。それだけ長いスパンで考えて、考え抜いてもまだ答えが出てなくて、もう1回考え直してみようかというように、むしろそういった場合の方が哲学としては大いにやりがいがあります。

哲学の業界でもやはり流行り廃りがあります。 そうすると、先ほど話したように、5年かけて同時代の流行しているテーマを取り上げて、論文にまとめるなどして成果を公表するとしましょう。そうすると、5年後にはそのテーマがすでに流行遅れになってる可能性があります。そうなると、その研究は結局のところ、ほとんど意義のないものになってしまうことにもなりかねません。それではよくないわけです。もっと長いスパンで研究できるようにしないと、その人の研究生命も短くなってしまうことにつながります。

この辺りはさきほど話したように、研究者の環境が狭いものとなりつつある、というところにもかかわってきています。 若手研究者の場合、プラグマティズムやポストボタンなどの問題に取り組むのは比較的成果を出しやすい、というところがあります。 つまり、限られた年数の中で博士論文をまとめて、その間に学術論文をまとめて公刊したり、学会で発表したりするとなると、やはり限られた期間内にまとめられるテーマを選ぶ、ということになってくるわけです。ですので、自分のように古代ギリシャにまで遡ろうとするような研究者は、どうしてもなかなか輩出しにくい状況があるといえます。

| 「比較」ということで、どちらも勉強しないといけないこともありますよね。 |

古代ギリシャ哲学やキリスト教思想に取り組むとなると、古代ギリシャ語やラテン語などの古代の言語にも取り組む必要があります。哲学を研究する上で、対象となるテキストを原語で読まなければいけないということがあるので、どうしてもドイツ語以外の外国語の知識も不可欠になってきて、 研究のためには体力がますます要求されるわけです。

Q3. 学生のうちにやっておくべきこと

——————————————————————————–

学部の早い時期というのは、自分がやりたい分野とか問題がそれぞれにあると思いますが、それだけにこだわらず、いろんなジャンルのものを広く読む方がよいと思います。 哲学を専攻するのであれば、文学の本を読んでもいいし、歴史もそうだし、考古学とか心理学、社会学などもそうです。さらには、人文学だけではなく、法律や経済などの社会科学に関することも知っておく方がよいし、それから当然、物理学とか生物学等の自然科学についてもそうですし、 そのような経験が後になると,自分の専門の研究を行っていくうえで効いてくるわけです。後になれば後になるほど、いろいろな領域の本を読んでおいてよかったって思う経験をするようになります。 実際、他のさまざまな分野の人と話す時には話の種にもなるわけですし、自分の問題関心をさらに広げるきっかけになります。東北大の附属図書館は環境的に非常に恵まれているので、できるだけ皆さんでもさまざまな領域や種類の本を借りて読むとよいです。

それと同時に、外国語を学ぶことが大事と先ほど述べましたが、それとは逆に、日本語を自分自身のものとなるように徹底的に磨き上げることも非常に大事です。僕は今、ドイツ語の原典で哲学書を読むという授業を担当しています。 参加する学生は、半年とか1年ほど訳読を担当すると、大体のところ文法的にもほとんど間違えずに訳をすることができるようになります。そうすると、次の段階として何が必要になるかというと、そのテクストで何が言われてるということを自分で考えて、自分自身の言葉で言い換えなければなりません。その時にこそ、その人がどれだけ自分の日本語を駆使できるか、ということが問われてくるわけです。言いたいことが表現できないままでは、非常にもったいないので、できる限り日本語を磨き上げていく方がいいですね。

嶺岸先生、取材させていただきありがとうございました!

—————————————————————————–

「物理学」から見た「哲学」

インタビュアーの専門分野から、インタビューの内容を受けて共通点や違いを深堀りします。

理学部天文学コースM4 辻 勇吹樹

今回の取材で「哲学」らしい考えをいくつかお聞きすることができた。ここでの私の感想は偏見や誤った考えが多く含まれていると思われるが、ご容赦願いたい。

まず、過去の偉人の考えを自分なりに「解釈」したり他の偉人や流れと「比較」したりすることは特徴的だった。嶺岸先生は近代ドイツ哲学の中でもヘーゲルの考えを紐解きながら、古代ギリシャとの関係を論じている。物理においても計算結果や実験の結果が物理的に何を意味しているのかを解釈することがある。例えば私の場合、最近コンピュータを使った数値シミュレーション(の基礎)に取り組むことが多いが、シミュレーションが出した答えが正しいか正しくないかは物理的に起こり得るかどうかと照らし合わせて判断しなければならない。それは実際の研究では「分かっていないこと」をシミュレーションでやろうとしているので、それの真偽はコンピュータにも誰にも分からない為である。

哲学では過去のすごい人が言った考えや思想を聞き、今の(もしくは昔から続いている)問題に対して彼らの言葉を使ってどう考えるかを整理している。ある意味で問題をも解釈している。いくつかの哲学の本で答えや解決策が見られたことは無かったが、インタビューにもあるように何が問題なのかを問いただすことが哲学の本質なのだろう。物理では、解釈するのはデータや数式である。そしてそこから導き出されなければならない答えは、この宇宙のどこかに必ず存在する。学部生からの修練のおかげで、物理学の人々は適切な問題が与えられれば紙と鉛筆、難しければパソコンを使って有限の時間で解くことができる。私たちが悩んでいるのはデータや数式の解釈というよりは、その適切な問題をどう与えるべきかである。「宇宙はどう始まったのか」など、漠然とした質問はおびただしいほど物理に蔓延っているが、それらを解ける形で、すなわち何が分かればそうだと言えるのかということに今までの科学者は頭を悩ませてきた。そこで哲学者の出番、ということにはならないと思われるが、彼らのように過去の結果に耳を傾けて問題の形を変えていくことが必要になりそうだ。

そして、ヘーゲルにとってはフランス革命、嶺岸先生にとっては東日本大震災が主体と実体を探るのに駆り立てられる強い動機であった。哲学はあらゆる学問の源流にあるだけあって社会の様々な問題に取り組んでいる。思えば科学者も17世紀の産業革命や、数々の戦争などで迫る需要に駆り立てられて良くも悪くも科学を進めてきた。しかし今の科学、特に天文の分野は学部生の立場から見るに好奇心が主たる動機に思える。悪いわけではないが、好奇心だけで研究を続けると専門性だけが高まって他から見ると何をやっているか分からないという状況になりかねない。考えられる平和的な動機として他分野からの要請がある。嶺岸先生も分野を問わず勉強することを勧めていたが、他分野を知り交流することは自分の分野との関係や位置づけを知り、関心を共有することができる。一見何の関係もなさそうな分野同士でも方法論が同じこともあるので、悩みを共有することで意外な解決策が見つかるかもしれない。

もちろん違いだけではなく、モデル化や研究の流行など共通しているところも多く見つかる。物理と哲学は対象こそ違えど、その対象に対して根本から疑い、どのような過程を経て今日存在しているのかを真剣に議論していることは同じに思える。ただ哲学はさらに一歩踏み込んで、今疑っている私自身までも研究の対象として、過去の言葉を的確に用いて現代社会の問題に取り組んでいる。私たちも見習って、適宜足元を確認しつつ「真理の探究」へ進まなければならない。

図:辻の考える物理学者と哲学者のイメージ。違いが強調されているが、共通しているところも多い。

インタビュー記事の解説

嶺岸佑亮

・有限と無限について

有限と無限はそれぞれ、平たく言えば、〈限りのあるもの〉と〈限りの無いもの〉となります。哲学では伝統的に、人間が有限であるのに対し、神は無限であるとされてきました。たとえば、ルネサンス期にドイツで生まれイタリアで活躍したニコラウス・クザーヌス(1401~64、『知ある無知』、『神を観ることについて』など)や、17世紀にオランダで活躍したスピノザ(1632~77、『エチカ』)などがそうです。人間は出来ることが限られています。楽器の演奏が得意であっても、ピアノかヴァイオリンかギターかドラムなど、特定の楽器は見事に弾きこなしても、他はそうとは限りません。スポーツのプレイであっても、学問的研究であっても、特定の分野では傑出していても、すべての分野で傑出することは出来ません。また人間が生きることのできる時間の幅も限られています。永遠の生命は、人間にとって何よりも望ましいものとして、さまざまな宗教で唱えられてきました。これが意味するのは、永遠に与ることによって、無限なものとしての神に少しでも近付きたい、という根本的な欲求というべきものです。神は永遠に存在するのであって、その力も限りがない、というのです。このことはキリスト教の場合、無限な愛というかたちで表現されてきました。

ヘーゲルの場合、人間は有限でありながらも、それと同時に、無限性を内に秘めているとされます。それはなぜかといえば、人間は〈私は私である〉というようにして、生きて存在する限り、自分自身であり続けることを失うことが決してないからです。〈私は私である〉ということは、自分が自分に関係すること、つまり自己関係として言い表されます。このような自己関係は、いかなるものによっても妨げられることがなく、失われることがなく、その意味で〈限りがない〉というわけです。人間の内なる無限性をめぐるヘーゲルの理解の背景には、同時代の哲学者であるヨハン・ゴットロープ・フィヒテ(1762~1814、『全知識学の基礎』、『ドイツ国民に告ぐ』)が唱えた自我の理論があります。フィヒテによれば、〈自我=自我〉はあらゆる知の原理であり、自我は常に自分自身であり続けることによって、自由であるとされます。フィヒテ自身は、人間を無限であるとすることはなく、むしろ〈有限な理性的存在者〉と特徴付けましたが、これに対し、ヘーゲルは自我の自由のうちに無限性を認めています。

・実体と主体について

実体は、古代ギリシアの哲学者アリストテレス(前384~322)以来、哲学の歴史の中で最重要概念であり続けたものの一つです。〈持続的に存在するもの〉、〈それ自身によって存在するもの〉というのがその基本的な意味となります。例えば人間の場合、肌の色が季節によって変わろうとも、身長が伸びたり縮んだりしようと、体重が増えようと減ろうと、いつどこにいようとも、その人自身であることに変わりはありません。性質や状態はさまざまに変化しようとも、それらの性質や状態の担い手としての〈このもの〉自体は存在し続ける、というわけです。このようにアリストテレスの場合、実体ということが意味するのは、〈このもの〉と指し示すことのできるような個物のことであり、一定の人間や動物や植物などがとりわけそうです。これに対し、スピノザの場合、実体は〈それ自身によって・それ自身において・それ自身を通じて存在するもの〉であるとされます。このことが意味するのは、〈自己原因causa sui〉というものです。スピノザによれば、神だけが唯一、自分自身によって存在するのであって、それ以外の一切は人間も含めて、他の何かを原因として存在するとされます。自然の場合、何らかの運動が生じるのは別のものの作用によるのであって、人間の場合、自分で考えて決断しているようにたとえ見えようとも、実際にはさまざまなものの影響のもとにある、というわけです。

このように、実体についてはその根本的な意味については時代や哲学者によってもそれほど変わらないものの、具体的にどのようなものが実体としての身分や資格を備えているかについては、大きく意見が異なります。ヘーゲルの場合、実体ということで理解されるものとして、共同体と神の二つが挙げられます。人間が自由に生きて活動することが可能となるのは、特定の共同体に属し、その一員として存在することによるのであって、また人間の自由を成り立たせるのは、神の無限な自由である、というのです。このようにしてヘーゲルにおいては、実体ということが意味するのは、人間の自由で活動的なあり方において基盤として存在し続けるもののことです。その場合注意すべきことに、人間だけが活動的なのではなくて、その基盤自体も活動的であって運動を内包するとされます。共同体の場合、歴史的に発展や展開のプロセスを辿りますし、神の場合、キリスト教では〈神が人間となって世界に現れる〉という、イエス・キリストの歴史とイエスを信仰する教団の歴史のプロセスが挙げられます。そのように活動的で一定のプロセスを辿るもののことを、ヘーゲルは主体と特徴付けます。〈実体は同時に主体である〉というヘーゲルの主張は、こうした文脈において語られたものです。